|

|

Главная / Публикации / В.А. Чалмаев. «В.М. Шукшин в жизни и творчестве»

Колокола историиРоман «Я пришел дать вам волю», сказка «До третьих петухов»На гордом уструге... плыть по душе Разина по широким волнам, избрав Волгой его судьбу, точно орел жестким клювом, оконченную плахой. От красной плахи и каленого добела железа предсмертных пыток и великого моря смерти, куда влетела Волга этой жизни, волжской птицей в клетке <...> плыть к первым негам юного «я», молодого дикого южнорусского богатыря, жадного до неба. Вел. Хлебников. Две троицы.

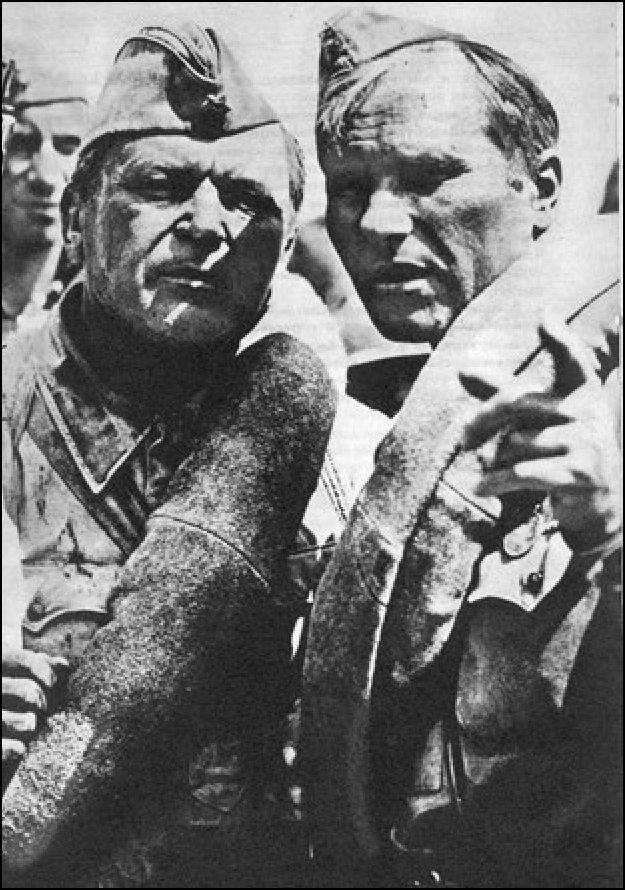

...Когда-то А.С. Пушкин в письме к Н.И. Гнедичу сказал с укоризной историкам и поэтам своего времени об одном герое из эпохи Киевской Руси: «Тень Святослава скитается невоспетой...» Как весомо одно это слово — «скитается»! И с другой стороны, какой пробел в памяти! Что же осталось у многих в памяти об этом киевском князе, сыне княгини Ольги и князя Игоря? Вспоминается только то, что он был безмерно храбр, воевал, «ходя легко, как барс», спал на конском потнике, положивши седло под голову, а врагов своих бесхитростно и прямодушно предупреждал: «Иду на вы!» И если бы не исчезнувшие давным-давно из истории печенеги — они-то и подстерегли самоуверенного князя с малой дружиной у порогов на Днепре, убили и, сделав из его черепа чашу, оковав ее золотом, пили из нее! — если бы не этот поворот, «выверт» сюжета судьбы, материализующий «тень невоспетую», мы знали бы о нем еще меньше. Фигура Степана Разина, для Шукшина «средоточия национальных особенностей русского народа, вместившихся в одну фигуру, в одну душу», вовсе не скиталась в космосе истории невоспетой тенью. Известной песней «Есть на Волге утес» она была вписана в русскую вечность. О герое народного бунта XVII века пелись песни, были написаны целые романы (например, роман А.П. Чапыгина «Разин Степан», С.П. Злобина «Степан Разин» и др.). К моменту подачи Шукшиным заявки на создание фильма о Разине Дм. Шостакович создал ораторию на стихи Е. Евтушенко «Казнь Степана Разина» (1962). Все эти произведения (в особенности реалиста Чапыгина, писателя горьковской школы, и Злобина, склонного к идеализации народных заступников) Шукшин прекрасно знал. Он знал и предвоенный (1939) фильм «Степан Разин» (режиссеры И. Правов и О. Преображенская), снятый по роману Чапыгина с замечательными актерами А.Л. Абрикосовым (в главной роли), В. Гардиным, М. Жаровым. Эта воспетость Разина в прозе и поэзии, в кинематографии советских десятилетий, с одной стороны, помогала Шукшину «оглядеться» в далях XVII или XVIII веков, но, с другой стороны, кое в чем мешала. Трудности, не преодоленные и в романе «Я пришел дать вам волю», породили много заблуждений относительно шукшинского понимания характера Стеньки Разина, эволюции его в творчестве писателя. Так, критик И.П. Золотусский пришел к выводу, что от идеализации Разина в раннем рассказе Шукшин в итоге пришел к его развенчанию, что даже в момент казни Стеньки, шедшего к воле путем кровопролития, душегубства, писатель ощущал «какую-то высшую справедливость», вероятно, справедливость правды царя, правды той «силы, которая строит Русь, хотя строит ее на костях»1. Шукшина заманчиво толковать, но порой трудно до конца понять, поскольку, как проницательно заметила Г.А. Белая, «есть страстное желание писателя повести нас дальше, чем ушли его герои»2. Исторический роман XX века соблюдал, увы, свою норму. «Вы только не умирайте», — говорит М. Шолохов В. Шукшину. Фотография В. Чумакова. 1974 г. Едва ли Шукшин знал, скажем, о муках В.Я. Шишкова, приступавшего к эпопее «Емельян Пугачев» не только с боязнью встречи на пугачевской странице русской истории с «Капитанской дочкой» Пушкина, но и с боязнью перед еще большей и «неразрешимой» в те годы дилеммой, даже опасностью... «Больно уж умна матушка Екатерина, «Тартюф в юбке и короне» (по определению Пушкина), обманувшая самого Вольтера, — говорил Шишков о своих трудностях А.Н. Толстому, создавшему уже «Петра Первого». — А ведь Пугачев-то должен быть умнее ее...» Можно, конечно, удивляться всевластию догмы. Почему это Пугачев «должен» быть умнее? Но интереснее понимание этой нормы, этого официозного веления. Да потому должен, что он, согласно казенным концепциям истории, в духе представлений о «прогрессе» в истории, ее движении «к лучшему», к светлому Будущему, воплощал обновляющее, революционное, прогрессивное в истории. Он был, так сказать, прозорливым предшественником гибели «старого мира», вестником грядущей свободы, воплощением жизни в ее революционном развитии и т. п. В этом плане и полагалось его идеализировать, просветлять, романтизировать, возвышать над яростной «крепостницей» Екатериной II. Полагалось всячески преуменьшать черты «бунта, бессмысленного и беспощадного», чисто разбойничьи кровавые деяния и Разина, и Пугачева. Волей-неволей и Шукшин должен был вступать в спор с историей, как заметил тот же И. Золотусский, разными способами — в том числе через изображение праздников и застолий, пейзажей, «отдаляя его (Разина. — В.Ч.) от жестокостей, сглаживая их, смягчая»3. В стихии песни, праздника как-то иначе видятся казни, кровопролития, весь беспощадный бунт. Невольно обязан был также Шукшин всячески подчеркивать жестокость царя Алексея Михайловича и особенно его бояр. Делать это было нелегко, ведь писатель знал, какие необходимейшие деяния предпринимал царь в те же годы по воссоединению русских земель (чего стоило одно возвращение Смоленска, захваченного Польшей, воссоединение с Украиной в 1654 г., первая попытка пробиться к Балтийскому морю, взяв Ригу, и т. п.). Разин Шукшина тоже должен был превосходить и умом, и характером царя. Однако в его романе все сложнее... Шукшин то иронически подает возмущение царя злодеем Разиным («Они уж в охотку вошли — грабют да грабют... Он эдак мне весь мир с шахом перебаламутит»), то вдруг самого Разина представляет родственным царю, строителю земли Русской, явным державником, озабоченным целостностью государства Российского. «Ты чего ж, Матвей: на царя наметился? — спросил Степан, усмешливо прищурившись. — Ведь мы эдак, как ты советуешь-то, — все царство Российское вверх тормашками?» Но критики, невольно подвергающие сомнению право Шукшина идти путем легенды, сказаний и песен, напоминающие, что «история злопамятней народа» (Н.М. Карамзин), совершенно не видят, что Шукшин и в романе, и в предполагаемом фильме шел за своими излюбленными мечтами, надеждами, в конечном счете за образами Воли и Праздника. И не нужно было ему «приневоливать истину», т. е. спорить с историей разинщины, «задабривать» историю с ее злой памятью. Как и в «Калине красной», где Егор Прокудин явно не успокаивается за рулем трактора, на пятачке пашни, как в рассказе «Сураз», где Спирька заворожен своим идеальным влечением к заезжей замужней учительнице, Разин не знает границ в своей проверке людей на вольность, на влечение к празднику души, к какой-то неутраченной радости полной воли. Писатель шел в глубины характера Разина (на малом отрезке его жизненного пути) как в сердцевину, средоточие национальных особенностей русского народа. И это средоточие, «срез» коренных черт народа стали для него особенно наглядны, ощутимы, как раз в это историческое мгновение, на Волге и Дону, в судьбе Разина. Здесь столкнулись две силы: идея воли, Праздника, и боязнь некоей «большой темной силы», чего-то более зловещего, чем царь, стрельцы — «они люди, людей ли бояться?» — гибельной силы, которая «маячила с Руси». Имя ей — «Государство»... * * * Характерно, что именно для воплощения, причем наглядного, физически ощутимого, своей идеи «праздника», буйства хмеля, разгула, предельной «распряженности» (но отнюдь не права «распоясываться хамом»!), Шукшин вывел в романе и поэтичную фигуру Разина, и образ Волги, и степи Заволжья, и целую эпоху с могучими характерами (Аввакума, опального патриарха Никона и др.). Воплощая обобщенный образ «праздника», Шукшин выделит это почти иррациональное понятие прописными буквами. Первый раз писатель счел необходимым выделить это понятие, завершив пятую главу, воссоздающую освобождающее душу гулянье разинцев после возвращения из Персии, после фактического вторжения в Астрахань: «ПРАЗДНИК», которого так ждали казаки, отшумел. И славно! Так и было всегда. А как же, если не так? Где есть одна крайность — немыслимое терпение, стойкость, смертельная готовность к подвигу и к жертве, там обязательно есть другая — прямо противоположная. Ведь и Разин не был бы Разин, если бы почему-то — по каким-то там важным военачальным соображениям — не благословил казаков на широкую гульбу. Никаких иных, самых что ни на есть важных соображений! Так русский человек отдыхает — весь, душой и телом. Завтра будут иные дела. Будет день — будет пища. Это на Руси давно сказали». На съемках фильма «Они сражались за родину»: В.М. Шукшин и С. Бондарчук Для всей разинской ватаги (особенно ее казачьего ядра) характерно слитное восприятие праздника и нравственной победы над воеводами, боярами, над призраками неволи, рабства. И это не просто застолье, а утверждение воли, то, что можно назвать словами Осипа Мандельштама, «выпрямительным вздохом». Праздником — пожалуй, с оттенками гуляния, скоморошьих забав, карнавала — является и сцена, когда толпа несет воеводе Прозоровскому шубу, которую воевода выклянчил у Разина: «На высоком кресте несли дорогую шубу Разина. В вечернем стоялом воздухе вольно и как-то диковато разносилась странная, развеселая песня. Разин шел в первых рядах казаков, пел вместе со всеми. Старался погромче. Пели и все громко, самозабвенно». По мере развития событий в романе писатель не раз подчеркнет, что праздник «угнездился» где-то в сердцевине русской народной души, он стал почти святыней, часто негасимым огнем, загроможденным грудами греха, даже жестокостей. Праздник ярок, заметен даже в малых проявлениях. Он охватывает порой обширное пространство казачьего лагеря, проникает в окружающие его улицы, дворы Астрахани. Он то «вскрикивает и смеется» в домах, то создает «завихрения» у костров и «размахивается вширь». А порой праздник становится, как в шествии с шубой, бушующим океаном веселья, карнавалом, царством освобождающего смеха. Видимо, режиссерская мысль Шукшина предвкушала безмерное счастье прикосновения к чему-то сокровенному, но в то же время доброму и грозному, во всех случаях безмерному, когда он писал в романе: «Разноцветное человеческое море, охваченное радостью первого опьянения, наживы, свободы, торга — всем, что именуется ПРАЗДНИК, колышется, бурлит, гогочет. Радешеньки все — и кто обманывает, и кто позволяет себя обманывать.

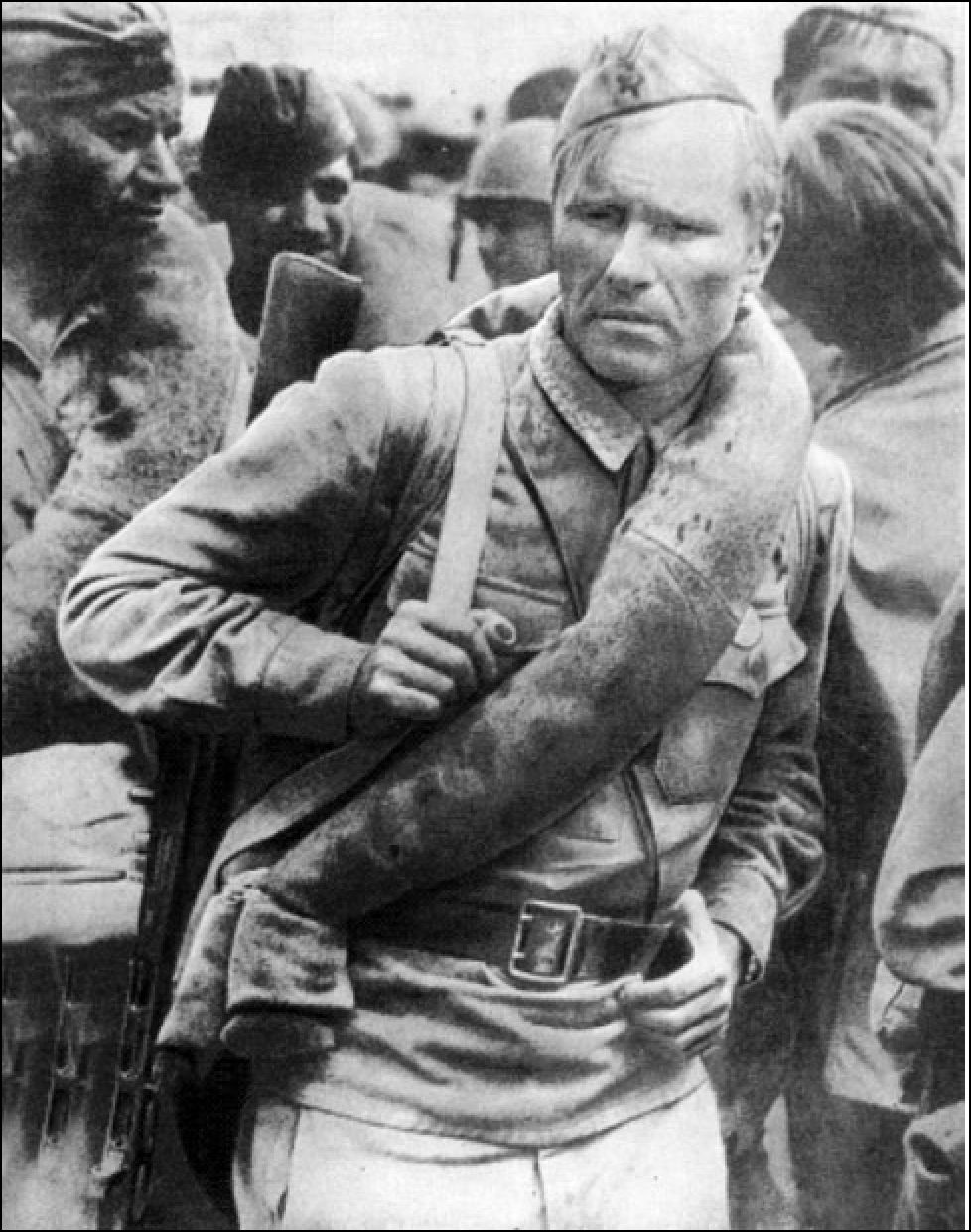

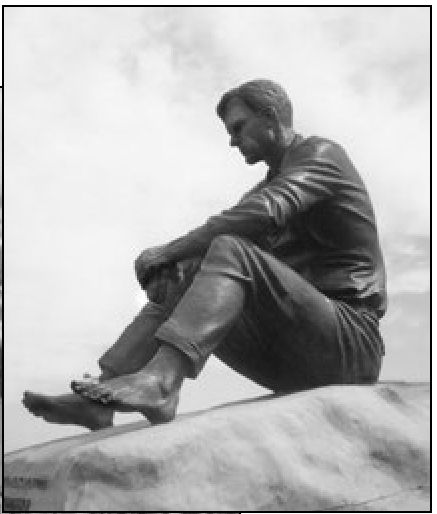

Назревал могучий загул. И это неизбежно, этого не остановить никому, никакому строгому, самому любимому атаману»... В некоторых эпизодах сам Разин, оказавшись среди пляшущих, слегка притопывая и «скалясь по-доброму», ощущает праздник как мгновение, когда «все жизни враз сплелись и сцепились в одну огромную жизнь и она ворочается и горячо дышит-радуется». Воздействие Гоголя и его «кочевой республики», Запорожской Сечи, описанной в «Тарасе Бульбе», очень ощутимо в романе. По сути дела, праздник для Шукшина — это коренная черта народного бытия, вырастающая из воли. Воля позволяет даже несовершенство жизни преобразить в красоту какого-то пьянящего действа, зрелища. На съемках фильма «Они сражались за родину»: В.М. Шукшин и Г. Бурков Может быть, Шукшин, так настойчиво боровшийся в конце жизни за фильм о Разине, понимал, что только в нем он доскажет свою идею «воли и весны», через прошлое объяснит все сложное пространство своего художественного мира? Не потому ли и его Разин так странно гулял на этих праздниках: он их разрешал, благословлял, понимал необходимость, но сам «то хмелел скоро, то сколько ни пил — не пьянел»? И «только тяжелым становился его внимательный взгляд», а мысли, никому не ведомые, занимали его целиком. Но есть в романе и другое ключевое слово, тоже выделенное прописными буквами, обозначающее гибельную силу, более зловещую, чем царь и стрельцы. Она противостоит Воле и Празднику. Истолкователи романа, справедливо отметившие то, что Шукшин в нем досказал, домыслил, дорисовал образ Праздника, продлил и развил в Разине многое, что намечено было в Егоре Прокудине, почему-то не увидели мучительных раздумий писателя именно над антиподом Праздника, своего рода мертвящим его «антипраздником». И. Золотусский тем не менее затронул вопрос о двух исторически равноправных правдах: «У царя своя правда, у бунтовщика своя». Он отметил, что царь в романе — «представитель силы, которая строит Русь, хотя строит ее на костях», но тут же был безапелляционно осужден Г.А. Белой: «Нет, в глазах писателя царь и мятежный Разин — не равновеликие силы (?!). К идеям же государственности на костях Шукшин, как мы знаем, отношения не имел»4. Как будто не было «Медного всадника» Пушкина, где правда того, «чьей волей роковой / Над морем город основался», т. е. Петра, и правда «маленького человека» Евгения (и Параши) именно равновелики: ведь и «маленький человек», как заметил А.П. Платонов, тоже «строитель чудотворный»... в любви к другому человеку»5. И Шукшин вовсе не равнодушен был к идеям государственности. Он не случайно заставляет Разина возражать сверхбунтарю Матвею Иванову: все царство Российское ниспровергать нельзя — да еще в такой момент, когда оно отвоевывает и родной Смоленск, и Киев, ведет сложную борьбу с Польшей и Крымом за Украину, вынося измены, лукавство бесчисленных гетманов. Этого Разин не хочет. Атаман потому часто и не пьянеет — ни от вина, ни от хмеля вольности. Он не дает «разносить» себя страстям. В глубине души у него живет очень сложная «жалость к людям»: «И живет-то она, эта душа, и болит-то в судорожных движениях любви и справедливости, и нету в ней одной только гадкой страсти насытиться человеческим унижением». Ему трудно идти к воле суровым путем войны, к тому же обращенной внутрь государства. * * * Почему другая поэтичнейшая фигура русской истории — тоже донской казак — Ермак — обрел иную почетную судьбу, покорителя Сибири, и был не проклят, а изображен в Новочеркасске в виде воителя, протягивающего царю сибирскую корону? Как вообще возникли Разин и разинщина? Историк С.М. Соловьев, один из первых наставников по разинской теме для Шукшина, писал об эпохе бунтарства, о роковом повороте в судьбе Разина, всего донского казачества, о том, почему Разин не повторил путь Ермака: «...Вольною «сиротскою» дорогой оставалась дорога на Дон (для беглых холопов с Руси. — В.Ч.), откуда не было выдачи. Но бедствия тридцатилетней войны (войны с Польшей за русские земли, за Смоленск и Киев, союзы и раздоры с изменявшими России украинскими гетманами. — В.Ч.) коснулись и Дона; крымцы (т. е. крымские татары. — В.Ч.) загородили дорогу в море и навещали казаков в их жилищах. Азовское, Черное море заперты; чем же жить казакам, где добывать себе зипуны? Оставался один способ: переброситься на Волгу и ею выплыть в Каспийское море, погромить тамошние басурманские берега. Но это не так было легко сделать. Дон был в казацких руках, но устье Волги в руках государства: оно не пустит казаков! И вот сначала образуются небольшие разбойничьи шайки на Волге; государство преследует их; отталкиваемые от выхода в море, они естественно опрокидываются внутрь государства, ищут здесь себе союзников в низших слоях народонаселения. Найдя способного вождя, образуется огромная шайка, прорывается в Каспийское море... Но как возвратиться на Дон? Лишенная таким образом надежды гулять по Каспийскому морю, огромная шайка опрокидывается внутрь государства. Таков смысл явления, известного в нашей истории под именем бунта Стеньки Разина»6. Собственно, весь драматизм состояний Разина в романе, смысл его «выпадений» из родной казачьей среды и состоит в том, что почти сразу после похода в Персию, типичного деяния казачьей вольницы, и началось это «опрокидывание», распространение воли внутрь России. Началась война против боярской Москвы. А это уже деяние во всем новое, непривычное, с опасным исходом для всех участников. Последняя роль В.М. Шукшина Сподвижник Разина (и будущий изменник) Фрол Минаев сразу заметил эту взрывную новизну: «Немыслимое затеваешь, Степан... А чего у тебя за всех душа болит?» Никто, по существу, не был по-настоящему готов к такому повороту событий: ни Москва в лице царя Алексея Михайловича, долго смотревшая на казацкую стихию со снисходительной подозрительностью, ни сами казаки, ни крестьянские низы тогдашней России, еще не осознавшие огромной положительной роли крепкого единого государства. А ведь и во время царствования Алексея Михайловича происходил процесс собирания русских земель, упрочения государственности. Другое дело, что казаки и Разин понимают этот процесс односторонне — как завершение вольницы, начало стеснений, рождения зловещей силы «бумаг», т. е. указов, списков, всяческой неволи. И Шукшин после слова «ПРАЗДНИК» выделяет прописными буквами еще одно слово: «Сила же та оставалась неясной, огромной, неотвратимой, а что она такое? — не могли понять. И это разжигало Степана <...> приводило в ярость... Пока есть там (в Москве, на Руси. — В.Ч.) эта сила, тут покоя не будет, это Степан понимал сердцем. Он говорил — «бояре», и его понимали, и хватит. Хватит и этого. Они, собаки, во многом и многом виноваты: стыд потеряли, свирепеют от жадности... Но не они та сила. Та сила, которую мужики не могли осознать и назвать словом, называлась — ГОСУДАРСТВО». Вообще казачеству, и донскому и запорожскому, было крайне тяжело подчиняться тяжелой руке Москвы, постигать ее мужание. Ведь даже грамоты из Москвы надо было выслушивать стоя — этот обычай обижал казаков. «Все у вас высоко», — сказал гетман Выговский царскому послу, начавшему ломать вольности». Казаки ощущали, что Москва не долго потерпит их казачью волю, приготовит им судьбу Новгорода Великого, лишенного всех своих вечевых вольностей. * * * Эти два встречных движения — к расширению, отвоеванию новых границ воли, простору и «гулеванью» на Волге и во всей Руси и к централизации — сошлись в трагической фигуре шукшинского Разина. Он, собственно, и создан (и разрушен в итоге) этими встречными движениями эпохи, конфликтом «праздника» и «государства». Шукшин воспользовался всем, что предоставляла далекая эпоха и этот характер — перекресток разных веяний — для раскрытия идеи воли, как своего рода крестной ноши для человека, ноши счастливой и мучительной одновременно. Рабская покорность ведет к оцепенению, окаменению государства. Разин — строитель, пытающийся донести до многих мысль о том, что дарованная свобода, вольность по приказу, предписанию казенной бумаги — это новый виток нормированного рабства, покорности. Ведь если государство целиком подавит волю и талант в людях, то такая победа вряд ли будет способствовать величию государства. Но когда все же народ возьмет «волю», отвергнет насилие, рабство? Как создать из народонаселения, этой взрывной смеси, нечто устойчивое, цельное, не рассыпающееся к тому же на тысячи маленьких воль и своеволий, «хотений»? Разин ощущает, что иногда его стремление — «учиним по Руси вольную жизнь» — заставляет прибегать к жестокости, к страшному насилию. В романе есть эпизод с астраханским жильцом Левонтием Тихово, который свою волю и стремление смело противопоставляет воле Разина. Он стал «ерепениться», по определению атамана. Да еще крепко «доставать» его словом, упреками, советами: «Не распаляй ты сердце свое, ради Христа... Волгой никому не даешь проходу... С татарвой сговор чинится... Много, атаман...» По приказу Разина была сделана «протяжка» — связка из двух веревок со свободными концами — и Леонтия трижды протащили под стругом. В итоге Разин «убедил» посланца воеводы скрыть правду, но заметил, что такая «метода» переубеждения смутила даже сподвижника Фрола Минаева. «У Степана все же не выходило из головы, как скосоротился на «протяжку» Фрол Минаев. Как-то это больно застряло, затревожило. Ока. Теплоход «Дунай», в каюте которого в ночь на 2 октября 1974 г. умер В.М. Шукшин «Чего косоротиться-то? — думал он, желая все понять до конца, трезво. — Раз война, чего же косоротиться. Или — сама война поперек горла?» Есть ли вообще идеальная «воля», достигаемая без насилия, принуждения, без войны? Можно ли сохранить чистоту цели, мечты, правоту, прибегая, пусть и вынужденно, к тем же жестоким средствам, на которых держится власть? Вся жизнь народная — переход из одной крайности в другую, это колеблющийся море-океан. И для колебаний этих, увы, нет границ нигде, и прежде всего в людских характерах, в самом Разине. Шукшин на протяжении всего романа останавливает взгляд читателя на внешности Разина, меняющейся под тяжестью этих вопросов. И не скрывает, что, скажем, во время погони за стрельцами, взятыми в плен, отпущенными на волю, но все же ушедшими назад к воеводам, герой делается страшным. «Коротко, хищно — так выглядело — скалился и неотступно смотрел вперед. Страшный взгляд, страшный. И страшен он всякому врагу, и всякому человеку, кто нечаянно наткнется на него в неурочный час. Не ломаной бровью страшен, не блеском особенным — простотой страшен своей, стылостью. Бывает, в месячную зимнюю ночь глядит в холодную пустыню неба прорубь с реки — не вовсе черная, но в живой глубине ее такая мерцает черная жуть, такая в текучих струях ее погибель, что тянет скорей отойти. Когда душа атамана горит раскаленной злобой, в глазах его, остановившихся, останавливается одно только желание достать, догнать, успеть». Степан Разин в романе «Я пришел дать вам волю» появляется перед читателем как бы... прямым продолжением Егора Прокудина. В известном смысле он тоже может сказать о себе: «Душа у меня... наскипидаренная какая-то. Заведет она меня куда-нибудь. Как волю почует, так места себе не могу найти...» Но Разин уже прошел — вместе с ватагами донских казаков — сложный путь отвоевывания, отстаивания воли, добывания ее с саблей в руках... Ежегодные Шукшинские дни, проходящие в конце июля на родине писателя на горе Пикет Автор не случайно уделяет повышенное внимание жестам, мимике, резким репликам Разина, его приказам («все ихние бумаги подрать, приказы погромить — люди отдохнут»), внезапным переменам настроений в отношениях с есаулами («Эх, други мои, советники... А как звонить начнут на всю Русь — проклинать? Куда побежите?»). Никакие сопутствующие Разину фигуры в романе — того же «лжепатриарха», «лжецаревича», — которых вводит Разин в верхи, в главари восстания, не способны разрешить противоречия между «волей» и кровавым, «крестным путем» достижения ее. А ведь если путь к воле станет столь кровавым, совсем не безгрешным, то все разинское дело низвергнется с высоты: «низвергнутое с нравственной высоты «дело» не имело для Разина значения»7. Имело ли решающее значение для Шукшина поражение Разина под Симбирском? Его бегство с казачьим ядром на Дон? Ведь после этого бегства еще долго бушевала разинщина... без Разина? Сгубила ли его наивность жены Алены, невольно заманившей мужа в ловушку верного Москве атамана Корнея Яковлева? Все это следствие, а не причины гибели. В душе Разина нарастает, как и в Егоре Прокудине, предчувствие конца: «Нет, одно какое-то жгучее нетерпение: уж скорей бы, скорей бы какой-то конец. Какой ни на есть!» Новизна и необычность всего «дела» — даже похода на Москву по Волге, такой родной и близкой! — определила истоки этих печалей, предчувствий, тоски. Шукшин прекрасно понимал, что сыграть такого Разина, с таким гамлетизмом в душе, с жаждой спасения народа и сомнениями в нем («за волю-то не шибко вон поднимаются мужики-то: на бояр, да за царя») может только он. * * * Почему так боялись съемок «Разина» начальствующие лица всех уровней? Ведь вроде бы становился воспетым народный вождь, борец с царизмом, «приближавший» Октябрь? Увы, в коридорах власти заметили, что Шукшин обладал способностью резко, «чрезмерно» превышать утвержденный сценарий, его рамки, умел усиливать и развивать эмоционально в непредсказуемом направлении даже традиционные ситуации. Ведь, например, центральная сцена в фильме «Калина красная», когда после безмолвного свидания Егора с матерью, ветхой Куделихой, Егор в муках катается по земле, воет на фоне неба и церковной маковки — резко превышала своим трагизмом все написанное в сценарии. Там-то все было «в норме»: «Ни слезинки ни разу не выкатилось из его глаз, только каменели скулы. Откровенно болела душа, мучительно ныла. Скорым шагом пошел по ограде, оглядываясь на избу...» А что в фильме? Тут что-то более горькое, чем слезинки. Да это, пожалуй, новый Григорий Мелехов, ограбленный жизнью?! Памятник В.М. Шукшину на горе Пикет. Скульптор В.М. Клыков. 2004 г. В фильме горе становится каким-то внеличным, якобы избыточно страшным. И не вора с его верностью матери, со своей виной перед ней видим мы, а человека, которого Родина лишила дома, родства, земли... Эта идея деревенской судьбы работает в сцене на всех уровнях как катализатор, ломает героя, ему явно не хватает жестов, мимического выражения. Что же при таком углублении будет с Разиным? Это может быть уже не ординарная классовая борьба, а сверхбунт, какой-то океан протеста, правдоискательства. Безусловно, и ранние смерти двух друзей — Николая Рубцова и Александра Вампилова, оставившие в Шукшине ощущение горькой нереализованности, усиливали его волю к «чрезмерному», к колокольному звучанию его эпопей. Все это в совокупности обусловило печальную судьбу фильма о Разине, который так и остался всего лишь задумкой автора. * * * Среди последних произведений писателя, бесспорно, выделяется его сказка-завещание, его «реплика» в диалоге с Грядущим «До третьих петухов» (сказка про Ивана-дурака, как он ходил за тридевять земель набираться ума-разума). Она, имевшая первоначальное название «Ванька, смотри», была опубликована известной актрисой, вдовой писателя Л.Н. Федосеевой-Шукшиной в журнале «Наш современник» (1975, № 1). В этой сказке-аллегории Шукшин совершил почти невозможное: он не только доразвил, досказал причуды и муки своих «чудиков», своих сельских хлестаковых, но и далеко опередил настоящее, предугадал многие катастрофы далеких для него 90-х и последующих лет. И прежде всего, как напишет молодой критик Н.В. Переяслов, немыслимый позор «одной из лучших национальных литератур планеты, которая демонстративно застыдилась своего собственного народа и отвернулась от него»8. В сказке «До третьих петухов» сюжет анекдота, традиционной народной сказки, в которой извечный герой-простак, наивный и доверчивый дурак оказывается всех умнее, вдруг приобрел предельно трагический смысл: Иван-дурак, «выскочивший» из-под обложки книги сказок, ушедший с библиотечной полки, как бы повторил путь Егора Прокудина, ушедшего из своей шайки, со всеми его опасностями! Былой «чудик» с его линией шутовского поведения, «передразнивания», пародирования скучных миров казармы и книжного рационализма, вдруг захотел «уйти» из своего мира. Впрочем, этот мир и сам прогоняет его, мужика, от которого «портянками пахнет», якобы позорящего ряды других литературных персонажей, велит ему идти в путь за «справкой», удостоверяющей, что он умный. Ох уж эти «портянки» — Шукшин словно иронически ответил тем, кто дружески «обувал» его в вечные кирзовые сапоги, считал «экспертом по народу»! Как одинок, сиротлив его Иван! За него вступаются только Илья Муромец и какой-то гулевой донской атаман, сказав ему на прощание: «Иди, Ванька... Ничего не сделаешь. Надо идти. Вишь, какие они все... ученые». Мемориальная доска на доме, в котором В.М. Шукшин жил в последние годы (Москва, ул. Бочкова, 5) Справка — это мифическая, условная бумажка, да еще с печатью некоего Мудреца (вначале Шукшин предполагал выдвинуть на его место Летописца, но такой образ был нейтрален, выпадал из среды звереющей от скуки Несмеяны и балдеющих от безделья под кварцевыми лампами молодых сверхбогачей), должна была означать восхождение к некоему интеллектуализму, возможно, к «общечеловеческим ценностям». Впрочем, этот процесс скоро приобретает в сказке образ грязного разрушительства, попрания всего традиционного, национального, и прежде всего глумления над православием. Его заставляют то плясать ради получения справки, то брать штурмом монастырь, становящийся собственностью «чертей», условной силы зла, обрушившейся на вечную Россию, переписавшей даже... ее иконы. И еще одна напасть поджидала Ивана. Целый сонм «чертей» во главе с Изящным чертом, Змеем Горынычем с тремя головами, роковой соблазнительницей Алкой-Несмеяной... воспротивился решению Ивана! Он нужен им как дурак, святая простота! Мрачнейший «антикарнавал», целый маргинальный мир, имевший подобия и в реальном окружении Шукшина в виде чиновников кино, литературных проработчиков, художественной богемы, ожил в сказке. Адские духи предстали необычайно изобретательными в своих кознях, бесовских играх. На пути за справкой, удостоверяющей его ум, Иван вынужден несколько раз имитировать и шутовскую беспечность (плясать перед чертями), вынужден даже помочь чертям захватить монастырь, святую обитель, где тут же все иконы были заменены на бесовские лики. Всякий раз его спасает незримая помощь другого книжного героя — Атамана. Любопытен также еще один персонаж: сказочный Медведь, дважды встречающийся Ивану на пути со своими бессильными жалобами на тех же чертей, извративших «лес», все мирозданье. Этот образ символизирует падение народа, его нежелание жить. В первый раз этот сказочный Медведь жалуется, что он уже у чертей и курить, и водку пить научился. «Эту шайку не одолеть: везде достанут», — говорит он Ивану. Во время второй встречи тот же Медведь, уже окончательно исковерканный, изгнанный из родного леса, лишенный монастыря (святынь), говорит о двух возможных вариантах своей судьбы. Ему осталось или идти в цирк, где, увы, «на задних лапах надо ходить», или искать спасения в анархическом бунте, поисках свободы от чертей — «напьюсь водки, возьму оглоблю и пойду крушить монастырь». Здесь уже звучит сомнение и в любимом Шукшиным образе Степана Разина. Модель памятника В.М. Шукшину в селе Сростки. Скульптор Н.А. Селиванов. 1990 г. Сказка-аллегория отразила множество сомнений и тревог Шукшина (и всей «деревенской» прозы) по поводу жизнеспособности наивного деревенского сознания, былого лада перед испытаниями XXI века с его «демоническими» силами, несущими и технический прогресс, и одновременно вирусы многих нравственных болезней... Эта сказка — трагическое перепутье всей «деревенской прозы». А сам Шукшин в ней — крик боли, сознание, населенное апокалиптическими видениями, идущими из глубин народной души. Какое-то предвидимое вселенское горе осерьезнило весь художественный мир Шукшина. Он предсказал — какая неистраченная сила духа! — и последнее, почти предсмертное интервью замечательного своего современника, драматурга В. Розова 2003 года. «А после нынешней контрреволюции я все ждал: вот свободу дали, и все, кто стонал под гнетом того времени, себя проявят! Ни фига! Одна только пискотня — все плохо, плохо. Так ты сделай хорошо. Не могут. Хотя страна та же, люди вроде тоже. Но стоило измениться ориентиру ценностей — и все пропало. И мы можем сколько угодно рассуждать, почему так мало интересных авторов. Но все сводится к одному — БЕЗ ИДЕАЛОВ НИЧЕГО ХОРОШЕГО СДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖНО. Идеалы — это духовности. Великие произведения появляются, когда происходит игра человеческого духа. А не когда играют только на деньги, как это делают сейчас во всех сферах нашей жизни (выделено В.С. Розовым. — В.Ч.)9. * * * Василий Шукшин умер в ночь 2 октября 1974 года, до окончания съемок фильма «Они сражались за Родину». Писатель жил все эти последние месяцы 1974 года, с одной стороны, под впечатлением встречи с М.А. Шолоховым, с мечтой оставить кинематограф и «писать, писать, писать», но, с другой, на долгую жизнь уже не рассчитывая. Как-то снисходительно ответил он летом 1974 года на упреки в «сентиментальности и мелодраматизме» каких-то линий в «Калине красной»: «Тут человек сгорел». Это же можно было сказать применительно к нему самому. Примечания1. Цит. по кн.: Белая Г.А. Указ. соч. 2. Там же. 3. Золотусский И.П. История, исповедь, легенда // Лит. обозрение. 1979. № 3. 4. Белая Г.А. Указ. соч. 5. Платонов А.П. Пушкин — наш товарищ // Платонов А.П. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. М., 1985. 6. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1961. Т. 6. 7. Сигов В.К. Русская идея В.М. Шукшина. М., 1999. 8. Переяслов Н.В. Литература после Шукшина. М., 2006. 9. Московская среда. 2003. 20—26 авг.

|

| © 2008—2024 Василий Шукшин.

При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |